本文

未熟児養育医療

未熟児養育医療について

未熟児養育医療とは、出生体重が2,000g以下、または身体の発育が未熟な状態で生まれ、指定養育医療機関において医師が入院を必要と認めた乳児に対し、診療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。

給付対象の医療

養育医療の対象となる給付の内容は次のとおりです。

- 診察

- 薬剤又は治療材料の支給

- 医学的処置,手術及びその他の治療

- 病院又は診療所への入院及びその入院に伴う世話その他の看護

- 移送

給付申請の方法

申請時に必要な書類は次のとおりです。

※入院から1ヶ月以内に申請してください。

| 書類名 | 備考 |

|---|---|

| 養育医療給付申請書 | 申請者が記入してください。 |

| 養育医療意見書 | ※指定養育医療機関の医師に作成してもらってください。 |

| 尾道市子ども医療費又はひとり親家庭等医療費支給請求書兼申立書 |

申請者が記入してください。 |

| 健康保険証の写し |

※対象児の保険証が手続き中の場合は、扶養する保護者の健康保険証の写しを提出してください。マイナ保険証に移行している場合には、「資格情報のお知らせ」または「資格確認証」の写しを提出して下さい。 |

| 市町村民税額を証明する書類 |

ア 該当年の1月1日に尾道市に住民票がある方 ※市民税・県民税所得課税証明書や住民税徴収税額決定通知書等の書類 |

| 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの | 同一住民票世帯の全員分が必要です。 |

| 委任状 | 申請者と窓口に来る方が異なる場合のみ必要です。 ※代理人の身元を証明する書類(運転免許証等)も必要です。 |

申請後に住所や健康保険等の変更があった場合は、健康推進課にご連絡ください。

養育医療の診療期間中に市外へ転出された場合は、転出先で新たな申請が必要になります。詳細は新しい住所地にお尋ねください。

公費負担の範囲

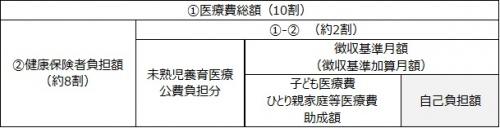

健康保険を使って治療をした場合の自己負担額が助成されます。

このため、保険対象外の治療費等(差額ベッド代、オムツ代など)は養育医療の対象ではありませんので、医療機関の窓口で払ってください。

自己負担額について

世帯の市町村民税額に応じて、未熟児養育医療の徴収基準月額を決定します。

入院された月ごとに、1ヶ月間(1日から末日まで)入院された場合は徴収基準月額の全額、月の途中で入退院された場合は日割り計算した額となります。

同一世帯から同時に2人以上の方が給付を受けた場合の徴収基準月額は、1人目の方は徴収基準月額とし、2人目の方は徴収基準加算月額とします。

ただし、未熟児養育医療と子ども医療費又はひとり親家庭等医療費助成制度と併用が可能であるため、徴収基準月額(徴収基準加算月額)から子ども医療費又はひとり親家庭等医療費助成分を控除した額が最終的な自己負担額となります。

自己負担額のお支払方法

本市から後日(診療月の約2~3ヵ月後)送付する納入通知書により、指定金融機関でお支払いください。

退院後の保健師による訪問について

退院のころ、保健師が、自宅に電話または訪問し、赤ちゃんの発育のこと、お母さんの健康等の相談に応じます。詳しくは、「赤ちゃん訪問」をご確認ください。

関連リンク

- 未熟児養育医療制度(広島県ホームページ)<外部リンク>

関連書類

未熟児養育医療給付制度の申請について [PDFファイル/338KB]

養育(未熟児)医療給付申請書 [PDFファイル/106KB]

養育(未熟児)医療給付申請書(記入例) [PDFファイル/123KB]