本文

子宮頸がん予防ワクチンについて

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)について

子宮頸がん予防ワクチン予防接種は、平成25年6月14日付けで厚生労働省から「子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控え」の通知があったことから、これまで積極的勧奨を控えていましたが、令和3年11月26日付の通知において、最新の知見を踏まえHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたため、積極的勧奨を再開することとなりました。

積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人に対して公平な接種機会を確保する観点から、定期接種の特例として、対象年齢を超えて接種を可能とするキャッチアップ接種を実施しています。

子宮頸がん予防ワクチン接種を希望される方は、事前に以下の厚生労働省の案内やウェブサイトの情報をご確認いただき、不安な場合は医療機関に相談するなど、有効性とリスクを十分ご理解されたうえで体調の良い時に接種を受けてください。

尾道市外、広島県外の医療機関で接種を希望される場合は、必ず事前に健康推進課へご連絡ください。

ページ内目次

▼接種できる医療機関  医療機関一覧はこちら

医療機関一覧はこちら

定期予防接種について

定期接種対象者

以下のすべてに該当する方

・接種を受ける日に尾道市に住民票がある人

・小学6年生から高校1年生相当の女子

(令和7年度対象者:平成21年4月2日~平成26年4月1日生)

定期接種期限

高校1年生相当の年度の3月31日まで

※標準的な接種期間は中学1年生になる年度の末日までの間。

※全回の接種完了までには4か月(標準的には6か月)かかります。

キャッチアップ接種について

定期接種の特例として、対象年齢を超えて接種を可能とするキャッチアップ接種を実施します。キャッチアップ接種の期間は令和4年4月1日から令和7年3月31日までで終了する予定となっていましたが、昨年夏以降の需要増加により接種を希望しても受けられなかった方がいる状況を踏まえ、キャッチアップ接種期間中に1回以上接種した方が公費で3回の接種を完了できるよう接種期間延長の方針となりました。

キャッチアップ接種対象者

以下のすべてに該当する人

・接種を受ける日に尾道市に住民票がある人

・平成9年4月2日~平成21年4月1日生の女子で、令和4年4月~令和7年3月末までに1回以上HPVワクチンを接種している人

・子宮頸がん予防ワクチンの接種が完了していない人

キャッチアップ接種期間

令和8年3月31日まで無料で接種できます。

接種方法について

※尾道市外・広島県外の医療機関で接種を希望される場合は、事前に必ず健康推進課へご連絡ください。

連絡なく接種を受けた場合、任意接種扱いとなり全額自己負担となります。

詳しくは「広島県外の医療機関で定期の予防接種を希望される方へ(尾道市ホームページ)」をご覧ください。

接種の流れ

1.医療機関に直接予約をする。

2.医療機関で同じ種類のワクチンの予防接種を決められた回数受ける。

ただし、これまでに接種を受けている場合は、残りの回数を受ける。

接種に必要なもの

1.親子(母子)健康手帳(紛失している場合は、再交付手続きをしてください。)

紛失した場合の再交付手続きについては、「妊娠したら市へ妊娠届を提出し、親子(母子)健康手帳の交付を受けましょう(尾道市ホームページ)」をご覧ください。

2.予防接種ID番号(005から始まる番号)

3.予診票(16歳未満は保護者が記入し、16歳以上の人は自署してください。)

※予診票及び予防接種券は市内委託医療機関にあります。

4.以前に接種を受けている人は、接種したことの分かるもの

(接種記録の紛失等の場合は、接種を受けた時の住民票があった自治体や接種医療機関に確認してください。)

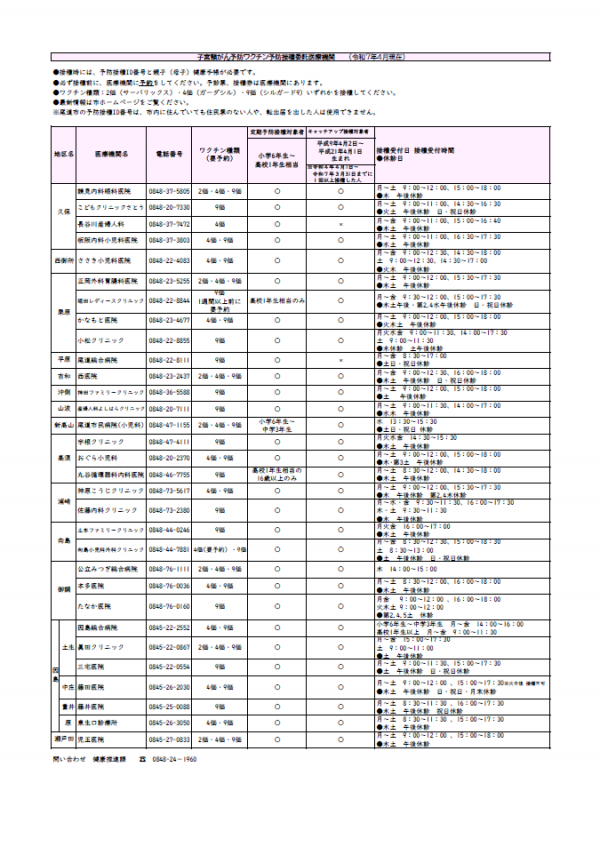

接種できる医療機関

令和7年度 子宮頸がん予防ワクチン予防接種委託医療機関 [PDFファイル/278KB]

接種スケジュール

ワクチンは3種類あり、いずれも筋肉内注射になります。

ワクチンの種類によって接種回数・間隔が異なります。

|

ワクチンの種類 |

回数 |

標準的な接種間隔 |

標準的な接種間隔で接種できない場合 |

|

サーバリックス (2価) |

3回 |

2回目:1回目の接種から1か月後 3回目:1回目の接種から6か月後 |

2回目:1回目の接種から1か月以上の間隔をおく 3回目:1回目の接種から5か月以上かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおく |

|

ガーダシル (4価) |

3回 |

2回目:1回目の接種から2か月後 3回目:1回目の接種から6か月後 |

2回目:1回目の接種から1か月以上の間隔をおく 3回目:2回目の接種から3か月以上の間隔をおく |

|

シルガード9 (9価) |

2回 |

【1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合】 2回目:1回目の接種から6か月後 |

|

|

3回 |

【1回目の接種を15歳になってから受ける場合】 2回目:1回目の接種から2か月後 3回目:1回目の接種から6か月後 |

2回目:1回目の接種から1か月以上の間隔をおく 3回目:2回目の接種から3か月以上の間隔をおく |

※2回目の接種間隔がずれた場合は、3回目の接種時期が変わることがあります。

※過去に一部接種した回数については、これを踏まえ、残りの接種回数を受けてください。

接種料金

接種対象者であれば、無料で接種できます。

※期限を過ぎて接種した場合や接種間隔を守らず接種した場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。

注意事項

-

この予防接種により期待される効果や、予想される副反応等について、接種を受ける本人もよく理解をして受けてください。ご不明な点は医療機関にお尋ねください。

-

13歳~15歳の場合、保護者の署名記入により、お子さまだけでの接種も可能ですが、急な体調変化をきたす恐れもあるため、保護者の同伴をお勧めします。

-

過去に接種を受けている人は、過剰接種・誤接種を防ぐためにも接種記録(親子(母子)健康手帳等)を持参し接種を受けてください。

9価HPVワクチンについて

令和5年4月から9価ワクチンが定期接種化され、公費で接種できるようになりました。

HPVワクチンは子宮頸がんの原因となる、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を防ぐワクチンです。HPVにはいくつかの種類(型)があり、9価ワクチンは、このうち9種類のHPVの感染を防ぐワクチンです。その中でも、子宮頸がんの原因の80~90%を占める、7種類のHPVの感染を予防することができます。

これまでに、2価 または 4価のHPVワクチンを1回または2回接種した方には、原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談のうえ、途中から9価ワクチンに変更し、残りの接種を完了することも可能です。この場合にも公費で接種することができます。

子宮頸がん予防ワクチンに関する相談先一覧

子宮頸がん予防ワクチンに関してのご相談は以下をご参照ください。

接種後に、健康に異常があるとき

まずは、接種を受けた医師・かかりつけの医師にご相談ください。

各都道府県において、「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関<外部リンク>」を選定しています。

また、HPVワクチン接種が再び積極的勧奨となったことを受け、接種に関する相談支援・医療体制の強化を図るため、各地域ブロックに拠点病院が選定されています。

「地域ブロック拠点病院整備事業中国ブロック<外部リンク>」のホームページをご確認ください。

不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき

各都道府県において、衛生部局と教育部局の1箇所ずつ「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口<外部リンク>」を設置しています。

予防接種、感染症全般についての相談

「感染症・予防接種相談窓口」では、子宮頸がん予防ワクチンを含む、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談にお答えします。

電話番号:03-5656-8246

受付時間:平日9時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

※行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。

※本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。

※オペレーターへの暴言、性的発言、セクハラ等の入電はご遠慮ください。他の入電者様の対応に支障が生じております。

予防接種による健康被害救済に関する相談

予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村の予防接種担当部門にご相談ください。

子宮頸がん予防ワクチンを含むワクチン全体の健康被害救済制度については、「予防接種健康被害救済制度<外部リンク>」のページをご覧ください。

厚生労働省リーフレット

HPVワクチン リーフレット(詳細版) [PDFファイル/3.58MB]

HPVワクチンキャッチアップ接種リーフレット(HPVワクチンの接種を逃した方へ) [PDFファイル/2.15MB]